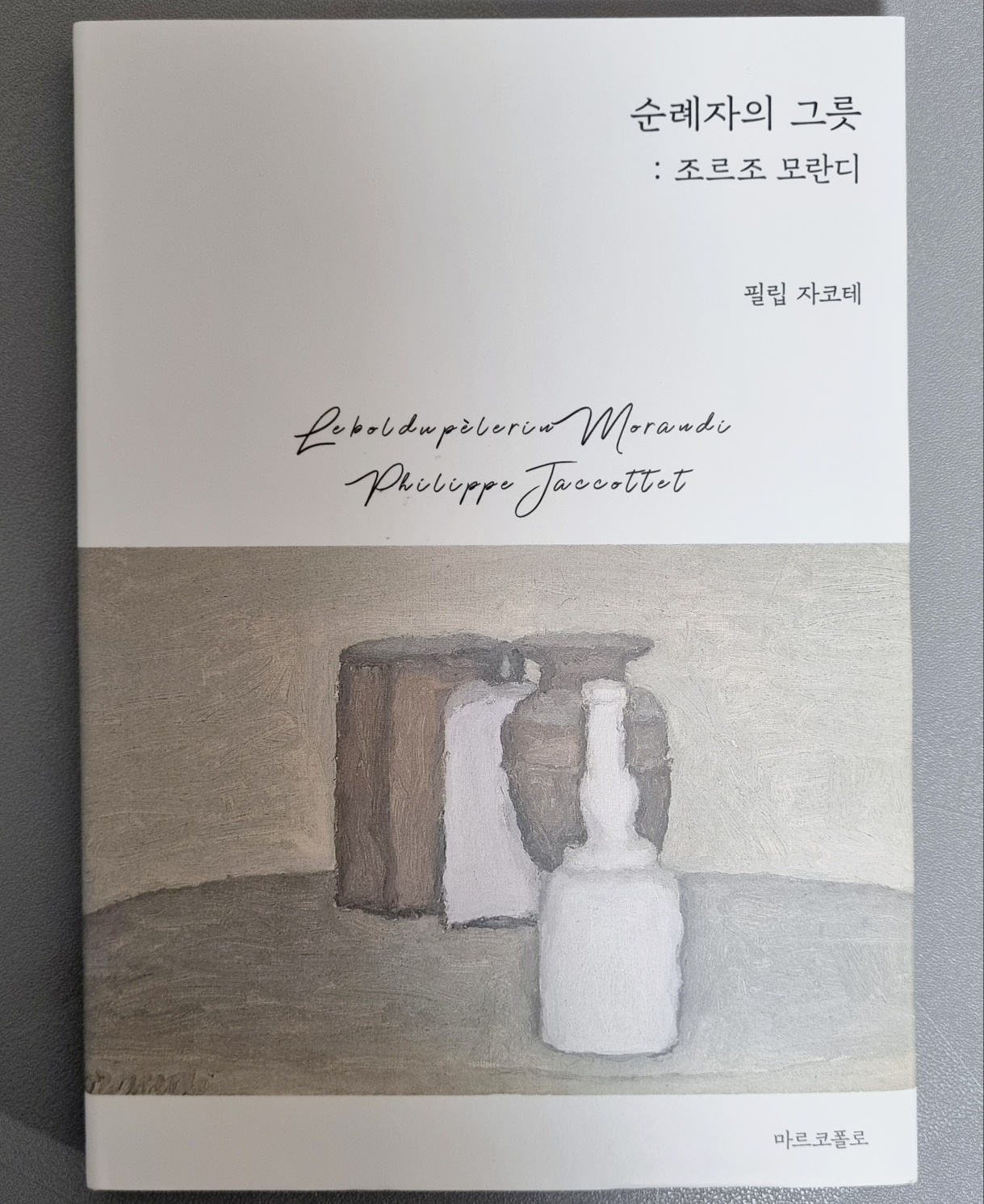

순례자의 그릇 필립 자코테 지음 (세종: 마르코폴로, 2022)

귀동냥으로 들었던 출판사의 이름으로 검색하다가 발견한 책이었다. 제목만으로도 충분히 끌렸고, 그림을 해설할 것이란 기대하게 만든 책이면서 말이다. ‘순례자’라는 제목과 더불어 ‘파스칼’이 등장하고, ‘거의 모든 것’이란 의미를 가슴에 품고 보게 된 책이기도 했다.

어쩌다 보니 주변에 예술을 전공한 사람들이 꽤 있어서 도록을 보는 때도 있고, 작품을 직관하는 시간도 있었다. 그래도 그(림)알(지)못(하는 사람)이다. 다만 나만의 느낌으로 쓸쓸함이 묻어난다거나 어딘가를 바라보게 만드는 것 정도만 어렴풋이 갖게 되는 그런 사람.

책에서 소개하는 작가의 삶은 왠지 모르게 임동식 화가를 떠오르게 했다. 나태주 시인이 함께 협업하여 내놓은 시(화)집에서 보게 된 작가의 이름처럼 말이다. 오로지 그림만을 향해 내달렸던 작가를 통해서, 성공을 위해서가 아니라 예술 그 자체의 완성을 위해서 달렸던 것은 아니었나 싶었던, 그래서 존경하게 되는 그런 작가로 말이다(그렇다고 조르조 모란디가 힘든 삶을 살았던 것은 아님에 유의하며).

정물화라는 단어를 학생 시절에 들었던 기억만 난다. 그리고 책에 실린 작품을 보면서 아 사물이 표현된 그림으로 생각하게 된다. 이럴 땐 검색해야 하지 않을까. 한국민족문화대백과사전에 의하면 정물화란, “과일·꽃·그릇·어류 등 정지된 물체를 배치하여 구도를 잡아 그리는 그림”이라고 한다.

멈춰있는 물체, 생동감이 느껴지지 않는 존재. 그럼에도 그 사물이 말을 걸어오게 하는 작가의 생명력. 작가의 삶에 묻어나는 가족의 신앙이 있어서 그런지 사람이 등장하지 않음에도 그리워지고, 사물들의 의미를 되새겨보고 싶어지긴 했다.

다만, 작품에 대해 글을 쓴 분이 시인이셔서 함축적인 단어가 번역되어서 그런지 천천히 음미하듯이 읽어야만 했다(산문시를 읽는 느낌이랄까).

기회가 되면 작품을 직접 만나볼 수 있기를 바라는 마음을 담으며 책 속의 작품을 쳐다본다.

덧: 책 제목이 나오게 되는 이유는 마지막 페이지까지 넘기면 알 수 있습니다.